Инок Григорий (Круг)

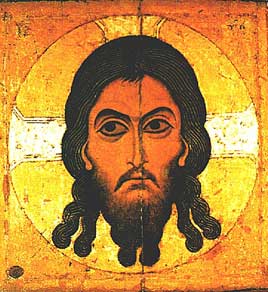

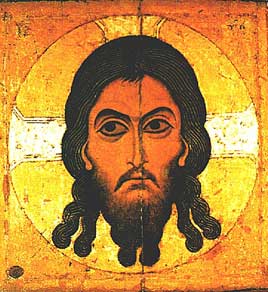

Лик Христа, чудесно напечатленный на плате (убрусе) Самим Спасителем в дар царю Авгарю, - вот то знамя, которое украсило Церковь. Сия победа осенила и утвердила православное почитание образа в двух естествах и единой ипостаси. И в этом почитании утвердило почитание всякого священного изображения.

Праздник, которым Церковь отметила это событие, известен под названием Третьего Спаса, и богослужебное содержание его отмечено исключительным богословским богатством и глубиной. В составлении праздничного канона участвовали и патриарх Герман, и великий защитник Церкви, творец канонов Феофан, мученически пострадавший за вдохновенную защиту иконопочитания.

Событие возникновения Нерукотворного Образа, на основании свидетельств и церковного предания, представляется в общих чертах таким: царь Эдесса Авгарь, уже в конце земного пути Господа, пожелал увидеть Его у себя и беседовать с Ним. Для этого он отправил к Спасителю небольшое посольство, состоящее из нескольких приближенных, с тем, чтобы посольство это встретило Господа и передало приглашение прибыть к царю и провести с ним некоторое время.

Посольство эдесского царя передало Спасителю приглашение своего царя. Спаситель, однако, не смог поехать к царю, потому что знал приближение своих крестных страданий и не хотел оставлять Иудею. Но, чтобы не огорчить царя, он совершил чудо, которое сделалось и основой, и знамением той славы, которая стала неизменным и вечным достоянием Церкви, ее оплотом и красотой.

"Колеблемо лестию сопротивных, оправдал еси Христе, честными Твоими утвердив страстями и зрака изображением". В этом тропаре канона святой патриарх Герман приравнивает спасительную силу изображения Христова образа к страстям Христовым.

Это действие Христа, - напечатление Своего Образа на плате, - на первый взгляд относящееся только к царю, пожелавшему иметь изображение Его, на самом деле имеет более общее значение. Это бесконечная забота о всем человеческом роде, который спасается, освящаясь образом Христовым.

"Христос Собезначальный Сын Отцу, и Превечный и Невидимый описанного плоти, остави нам изображение на спасение душам нашим.

Плотски изобразитеся по нам, иже прежде бесплотный, не отвергнися зрака, даруя нам божественное изображение".

В словах тропаря говорится о том, что изображение дается на спасение душам нашим. Смысл этих слов заключается в том, что изображение Спасителева образа на убрусе, а вслед ему всякое священное изображение, имеет двойственный смысл, является образом и путем спасения и дается нам на спасение. Подобно тому, как вочеловечение Свое Спаситель совершил нас ради человек и нашего ради спасения.

В чем же спасительный смысл святого изображения, в чем заключался спасительный смысл напечатления Спасителем Своего Лика на убрусе? В том, что в образе Христовом божественное неразрывно и непреложно сопряжено с человеческим. Итак, икона есть видимое и осязаемое свидетельство припряжения сотворенного человеческого начала нетленному божественному бытию.

В своих определениях Седьмой Вселенский Собор неоднократно указывает, каким должно быть почитание святых икон, каким образом икона может быть спасительна. Основной смысл почитания икон Собор полагает не в почитании и поклонении самой материи иконы, не в почитании самих досок и красок или мозаичных плиток, но в том, чтобы в духовном усилии, взирая на образ, вознести внимание к самому источнику образа Невидимому Первообразу Богу. Такое исповедание почитания икон Седьмым Вселенским Собором ставит священное изображение как бы на грани видимого и осязаемого мира и мира духовного, божественного. Икона становится как бы видимым символом невидимого мира, его осязаемой печатью, и смысл ее - быть светлыми вратами неизреченных тайн, путем божественного восхождения.

Седьмой Вселенский Собор и отцы Церкви, творения которых имели особое значение на Соборе, в особенности, быть может, св. Иоанн Дамаскин, подчеркивают именно такой смысл почитания икон. В основном для отцов Собора икона Христа и икона Божией Матери, в особенности когда Она изображена с Младенцем, является свидетельством неложности вочеловечения Христова. Есть и другой смысл такой неразлучности икон Христа и Матери Божией. Как указывает Л. Успенский, икона Христа есть образ вочеловечившегося Бога, икона же Божией Матери есть совершенный образ обоженного человека, на чем покоится наше спасение. Слово стало плоть, дабы сделать человека сопричастным Божеству.

Иконы святых являются подтверждением и развитием той же основы. Нерукотворный Образ Христов является как бы первопечатью и источником всякого образа, и от него всякий образ исходит и рождается в нем, источником реки, стремящей свои воды в бесконечную жизнь. Воды эти - бесчисленное богатство икон, порожденных и берущих свое начало от Нерукотворного Образа Христова и направляющих Церковь в ее неустанном движении к концу времен и Царству Будущего Века.

И еще думается, Нерукотворный Образ Христов является не только источником священных изображений, но и образом, изливающим свет и освящающим и изображение, и искусство не церковное. Например, в первую очередь искусство портрета. В этом смысле икона в своем церковном богослужебном бытии не отделена от внешнего искусства, но подобна снеговой вершине, которая проливает ручьи в долину, наполняя ее и сообщая всему жизнь. Есть и иная сокровенная связь иконы с внешней, нецерковной живописью. Икона зарождает в живописи, чуждой Церкви, совершенно подчас земной, таинственную жажду оцерковиться, изменить свою природу, и икона в этом случае является небесной закваской, от которой вскисает тесто.

Другие работы по теме:

Пушкинские образы в Элегии Некрасова

Размышляя о творчестве выдающегося русского поэта второй половины XIX века Н.А. Некрасова, нельзя не обраться в лирике его великого предшественника – А.С. Пушкина, которого Некрасов считал своим учителем и наставником, чьи бессмертные произведения брал за высокий образец поэтического творчества.

Тема родины в творчестве Александра Блока

А. Блок жил и творил в эпоху исторических и социальных перемен, когда всю Россию лихорадило. Блок начал свой путь в конце 90-х годов XIX столетия как лирик, отрешенный от реальной жизни, целиком погруженный в свои смутные душевные переживания. Однако все сочинения, колебания и приступы отчаяния, свойственные Блоку, отступали перед спасительной верой в прекрасное будущее.

Пророк анализ стихотворения Михаила Лермонтова

Начиная с 1836 г. тема поэзии получает в творчестве Лермонтова новое звучание. Он создает целый цикл стихов, в которых высказывает свое поэтическое кредо, свою развернутую идейно?художественную программу. Это «Кинжал» (1838 г.), «Поэт» (1838 г.), «Не верь себе» (1839 г.), «Журналист, Читатель и Писатель» (1840 г.) и, наконец, «Пророк» – одно из последних и наиболее значительных стихотворений Лермонтова, завершающее в его творчестве тему поэта.

Вольнолюбивая лирика Александра Пушкина

А. С. Пушкин — великий русский национальный поэт, основоположник реализма в русской литературе и русского литературного языка. В своем творчестве он уделял большое внимание теме свободы. В стихотворениях «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Во глубине сибирских руд», «Арион», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и ряде других отразилось его понимание таких категорий, как «свобода», «вольность».

Александр Пушкин о назначении поэта и поэзии

Вопрос о роли и месте поэта в духовной истории человечества занимал всех великих поэтов и писателей. Не составляет исключение и А.С.Пушкин. В поздний период творчества поэта было создано программное стихотворение “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...”, в котором посмертная слава поэта отождествляется с вечной жизнью:

Образ Петра I в поэме Пушкина Полтава

(1 вариант) Обращаясь к исторической тематике, Александр Сергеевич Пушкин пишет поэму «Полтава». Произведение написано в 1828 году. В этот период поэт был увлечен личностью Петра I, его военными победами.

Стихотворение Державина Памятник

Г.Р. Державин считал, что искусство и литература должны содействовать распространению просвещения, любви к прекрасному, уничтожать пороки, проповедовать истину и справедливость. С позиции этих принципов Державин пытается оценить свое творчество в стихотворении «Памятник».

Памятник А.С. Пушкина и Г.Р. Державина

Стихотворение А.С. Пушкина «Памятник» («Я памятник себе воздвиг нерукотворный…») было написано 21 августа 1836 года, то есть незадолго до смерти автора. В нем он подводит итог своей поэтической деятельности.

Образ, бережно хранимый... А.С. Пушкин

Автор: Пушкин А.С. Русская поэзия родилась под счастливой звездой Пушкина. Идут века, а звезда гения славянского мира путеводно горит на небосклоне проникновенного слова. От колыбели до последней дороги живет в каждом из нас свой Пушкин. Образом, строкой, мыслью, страстностью и убежденностью. Пушкин — это уже нечто большее, чем определенный человек, это — целый мир со своей красотой, это то необъятное, что мы невольно любим.

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина 4

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина Автор: Пушкин А.С. Выбирая в своем творчестве тему поэта и поэзии, А. С. Пушкин не был новатором — до него о значении поэтического творчества уже рассуждали в своих произведениях такие великие предшественники, как Гораций, Ломоносов, Державин. Новаторство Пушкина проявилось в том, что он сделал эту тему одной из ведущих в своем творчестве — не случайно первым опубликованным стихотворением было “К другу стихотворцу” (1814 г.), одним из последних — “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...” (1836 г.).

Анализ стихотворения А.С. Пушкина Памятник

Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Памятник" Автор: Пушкин А.С. За год до своей смерти, как бы подведя итог своей поэтической деятельности, А.С.Пушкин пишет "Памятник". По своей теме и построению оно близко к одноименному стихотворению Державина, который в свою очередь взял в качестве образца оду древнегреческого поэта Горация.

От Эзопа до Крылова

Хотя Крылов часто использовал сюжеты Эзопа, Лафонтена, Марциала, его произведения абсолютно самостоятельны. В конце концов и Пушкин не брезговал сюжетами французских, древнегреческих и древнеримских писателей!

«Осенняя воля» и «Россия»

Александр Александрович Блок — замечательный русский поэт, наследник великих традиций Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Задумываясь о судьбе России, поэт обращается к ее давней истории, чтобы понять настоящее и предвидеть будущее.

«Поэт! В твоей предметы воле!»

Передо мной два не очень толстых тома, включающих в себя лирику Пушкина с 1813 по 1836 год. И чуть ли не в каждом стихотворении встречается упоминание о Музе. В разные годы жизни поэт постоянно рассуждает о своем значении.

Анализ стихотворения Пушкина Памятник

Автор: Пушкин А.С. За год до своей смерти, как бы подводя итог своей поэтической деятельности, Пушкин написал стихотворение «Памятник». По своей теме и построению оно близко к одноимённому стихотворению Державина, который в свою очередь взял в качестве формального образца оду древнеримского поэта Горация «Памятник».

Тема Родины в лирике А. Блока

Автор: Блок А.А. В сборник стихов о России, наряду с новыми, впервые появившимися стихами, были помещены стихи, напечатанные несколько лет назад. И каждое стихотворение несет в себе определенную идейную нагрузку, оно — своеобразное звено в цепи. Открывается книга циклом стихов о Куликовом поле. Этот цикл задает тон всему сборнику — просветленную грусть и мудрую любовь поэта к России, — даже такой:

Три памятника в русской литературе

Тема памятника всегда занимала важное место в творчестве всех поэтов. Три великих русских поэта - Пушкин А.С., Державин Г.Р. и Ломоносов М.В. написали произведения, в которых оценивали свое творчество, свои труды жизни, что они сделали для народа.

Белошейный аист

Введение 1 Описание 2 Образ жизни 3 Подвиды Список литературы Введение Белоше́йный а́ист[1] (лат. Ciconia episcopus) — птица из семейства аистовых.

Польский сантехник

(фр. Plombier polonais, польск. polski hydraulik) — символический образ дешёвой рабочей силы из Центральной Европы, которая будет мигрировать в «старые» страны ЕС в результате принятия «Директивы по услугам на внутреннем рынке». Образ получил известность во Франции во время дискуссии вокруг референдума по Европейской конституции в 2005 году.

Сине-красный лори

Введение 1 Внешний вид 2 Распространение 3 Образ жизни 4 Угрозы и охрана 5 Классификация Список литературы Введение Сине-красный лори[1] (лат. Eos histrio) — птица семейства попугаевых.

Атлантический тупик

План Введение 1 Общая характеристика 2 Распространение 3 Образ жизни 4 Изображения Список литературы Введение Атлантический ту́пик[1] (Fratercula arctica) — птица семейства чистиковых.

Африканский клювач

Введение 1 Описание 2 Распространение 3 Образ жизни Список литературы Введение Африканский клювач[1] (лат. Mycteria ibis) — птица семейства аистовых.

Памятник А С Пушкину

Трудно представить нынешнюю Москву без известного памятника поэту А. С. Пушкину. Его создатель-скульптор А. М. Опекушин, архитектор постамента - В. А. Петров. Материал, из которого создана скульптура-гранит, благодаря ему она воспринимается, как нечто вечное. На плечи автора легла огромная ответственность: то, что он создает, сохранится на веки.

Памятник А.С. Пушкину

Трудно представить нынешнюю Москву без известного памятника поэту А.С.Пушкину.Его создатель-скульптор А.М.Опекушин,архитектор постамента-В.А.Петров.Материал,из которого создана скульптура-гранит,